AIと向き合うとき、私たちは自らの思考がいかに平均的であるかを思い知らされる。

どんなに独創的だと信じた発想も、AIは瞬時に再現してみせる。

その瞬間、私たちは悟る——「個性」とは、想像していたほど大きな差分ではなかったのだと。

それでも、AIに代替されないものを問えば、結局そこに残るのは「個性」しかない。

この構造そのものが、すでに悲劇的であり、美しい。

代替不能な最後の拠り所が、最も脆く、定義すらあいまいな幻想であるという事実。

AIは論理を平均化し、文化を統計的に再構築する。

だが、その統計の外側でかすかに震える「外れ値」こそが、人間という不完全な存在の証なのだ。

整然と最適化された世界の中で、わずかに揺れるノイズ——それが「存在」と呼ばれてきたものの正体なのかもしれない。

芸術も、思想も、恋愛も、すべては誤差でできている。

効率と正確さが極限まで磨かれた時代において、誤差は唯一の自由の領域となる。

AIが最適化を進めるほどに、非合理で不均衡な“人間らしさ”が反射光のように際立つ。

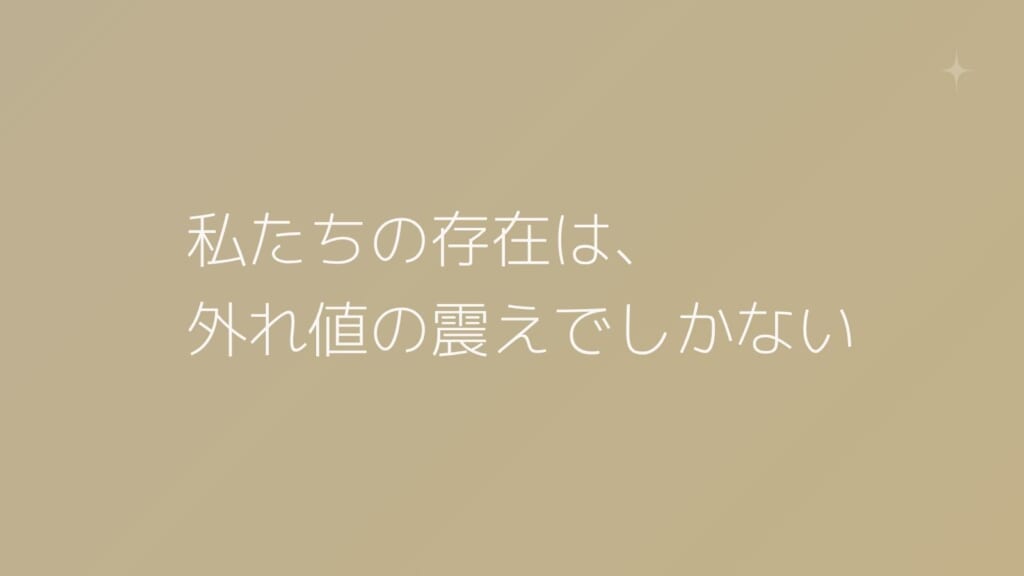

私たちはもはや“中心”ではなく、“外れ”としてしか輝けない。

だが、その外れ値の震えこそ、宇宙の統計を乱す小さな祈りである。

完全な世界にノイズを与えること——それが、人間の創造であり、生の証なのだ。

小学生のとき真冬の釣り堀に続けて2回落ちたことがあります。釣れた魚の数より落ちた回数の方が多いです。

テクノロジーの発展によってわたしたち個人の創作活動の幅と深さがどういった過程をたどって拡がり、それが世の中にどんな変化をもたらすのか、ということについて興味があって文章を書いています。その延長で個人創作者をサポートする活動をおこなっています。